茨城百景 奥久慈溪谷

茨城百景_奥久慈渓谷

| 茨城百景 名称 | 奥久慈溪谷 |

| 読み方 | おくくじけいこく |

| 包含風景 | 見落し嵯峨草橋,近津神社,常陸嵐山,尾抜の急流,七曲川,鰐ケ淵,三峯山,久慈川の鮎 |

| 地域 | 茨城県大子町 |

| 碑の現存 | 現存する |

| 実際の碑への記載 | 奥久慈溪谷 |

| 説明 | |

| 関連リンク | 大子の歴史と奥久慈ウォーキング 050116 ※外部サイト |

| 注釈 | 茨城百景の碑に採用されている文字→「溪」 現代用語「奥久慈渓谷」 |

茨城百景 奥久慈渓谷

奥久慈渓谷

久慈川を山方宿辺りから北上し、下野宮辺りまでの区間を奥久慈渓谷と言います。

福島県から茨城県を縦に流れる久慈川。

久慈川は、常陸大宮市を過ぎる頃から次第に東寄りにカーブを描き、日立市と東海村の境界を通り、太平洋に流れます。

久慈川のうち、「奥久慈渓谷」は那珂市山方宿から北上し、福島県東白川郡矢祭町までの区間の渓谷を示します。

茨城百景 包含風景 見落し嵯峨草橋

嵯峨草橋 〔茨城県久慈郡大子町川山〕

水郡線 下野宮駅から南に600m。

久慈川に架かる橋が「嵯峨草橋」で、ここから眺める風景を茨城百景の包含風景に制定しました。

茨城百景 包含風景 近津神社 (下野宮 しものみや)

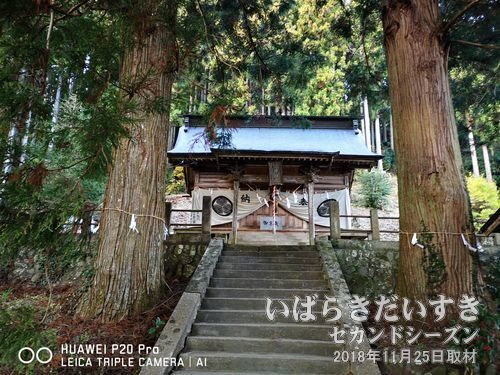

下野宮駅から北へ約300mのところにある近津神社(ちかつじんじゃ)(下野宮)。祭神は級長津彦命(しなつひこのみこと)です。江戸時代には奥州近津三社とよばれ、水戸徳川家に崇敬されていました。

延暦20年(801)、坂上田村麻呂が、さらに前九年の役(永承06~康平05年/1051~1062)・後三年の役(永保03~寛治元年/1083~87)に奥州へ出征した源義家が戦勝祈願をしたと伝えられています。

近津神社(下野宮)

夏至の頃、御田植祭が催されます。拝殿向かって左の鉾杉(県天然記念物)は、源義家が参拝の祭、鉾を立てかけたことに由来します。

県天然記念物の鉾杉は、義家がこの神社に籠もった際、自分が持っていた鉾をこの杉に立てかけたことに由来します。

夏至の頃、田植の祭事「御田植祭」が催されます。

神楽囃子や田植歌奉納とともに、早乙女が田植をします。

近津神社下野宮、御田植祭の旅19(初日)_前夜祭_宵灯篭_190621

八溝川を上っていくと下野宮から分祀された、町付(まちつき)地区の近津神社と、上野宮地区の近津神社があります。

茨城百景 包含風景 近津神社 (町付 / 上野宮)

近津神社_町付

下野宮から分祀されました。

近津神社_上野宮

下野宮から分祀されました。

茨城百景 包含風景 常陸嵐山

諸説1:大子町役場の嵐山

大子町役場方面から、北田気地区を眺めたときの山あいの風景を「常陸嵐山」と呼んでいます。

常陸嵐山

北田気地区の山あいの風景を呼びます。

諸説2:嵯峨草橋付近から見る嵐山

「小京都 嵯峨草 嵐山」と紹介される

嵯峨草橋付近に、「小京都 嵯峨草嵐山」と立て看板がある風景。

茨城百景 包含風景 尾抜の急流

「急流」と名付けられているので、奥久慈渓谷で水が流れている場所を示していると思われます。しかし、「尾抜」(おぬき?)と呼ばれる場所が奥久慈渓谷エリア内では見つからない状況です。

茨城百景 包含風景 七曲川

具体的にどこからどこまでと定められた文献は確認できておりません。久慈川の奥久慈渓谷(下野宮~山方宿)区間の曲がりくねった川全体のラインを総称して表しているものと思われます。

茨城百景 包含風景 鰐ヶ淵

鰐ヶ淵(わにがふち)は、水郡線 袋田駅と上小川駅の間に流れる久慈川の、コの字に曲がる部分にある淵。国道118号沿いには、飲食やログに宿泊できるログテラス鰐ヶ渕があります。

鰐ヶ淵 〔茨城県久慈郡大子町下津原〕

水郡線下小川駅から国道118号を袋田駅方面へ1キロ北上した、久慈川のコの字カーブの部分を示します。

茨城百景 包含風景 三峯山

大子町に明確な「三峯山」という山はありません。考えられるのは、以下の3点。

予測1

大子町市街地北側に十二所神社があり、その境内に併設される形で「三峯神社」があります。

十二所神社の同じ敷地内、向かって左手にある三峯神社。三峯山との関係性はいかに。

予測2

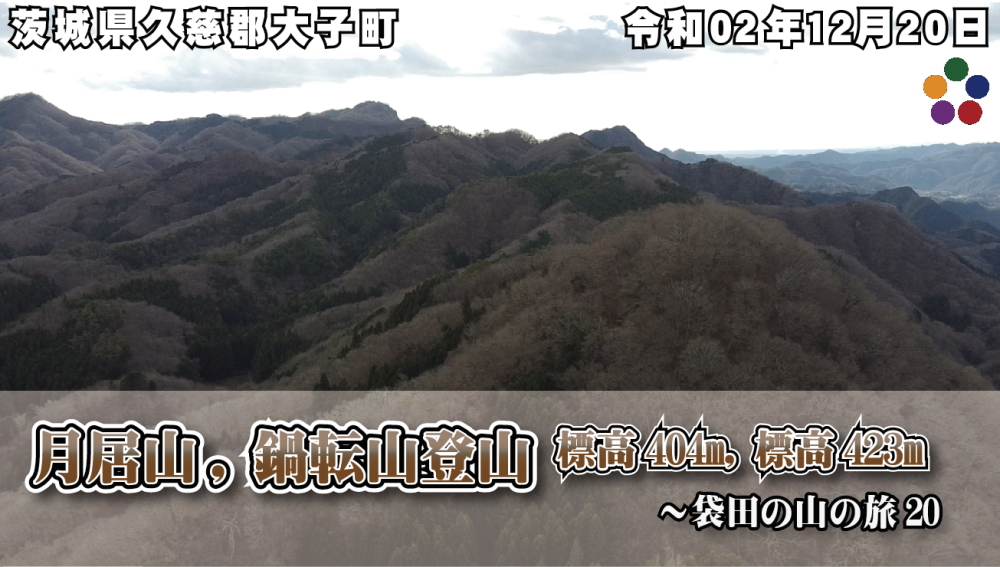

また、“三峯”を「三つの峰」の山と解釈した場合、生瀬富士(なませふじ)、月居山(つきおれさん)、男体山の山々があり、これらを指して「三峯山」と呼んでいた、と言う考え方もあります。

予測3

大子町のサイトでは箕輪、袋田(月居山)、鷲の巣山をハイキングコースとしてまとめています。この三つの峰を「三峯山」と呼んでいる可能性もあります

茨城百景 包含風景 久慈川の鮎

久慈川流域のお店で食べることのできる鮎の塩焼き。

一匹4、500円。価格が高価な方が、鮎の身も大きく、食べ応えがあります。

鮎の塩焼き

袋田の滝周辺や矢祭山駅付近には、焼きたての鮎を販売する店がたくさんあります。

久慈川では鮎釣りが楽しめるほか、奥久慈だいご観光やなでは、鮎のつかみどりも楽しめます。