綱火_高岡流の旅18~龍ケ崎の旧水戸街道_新岡堰

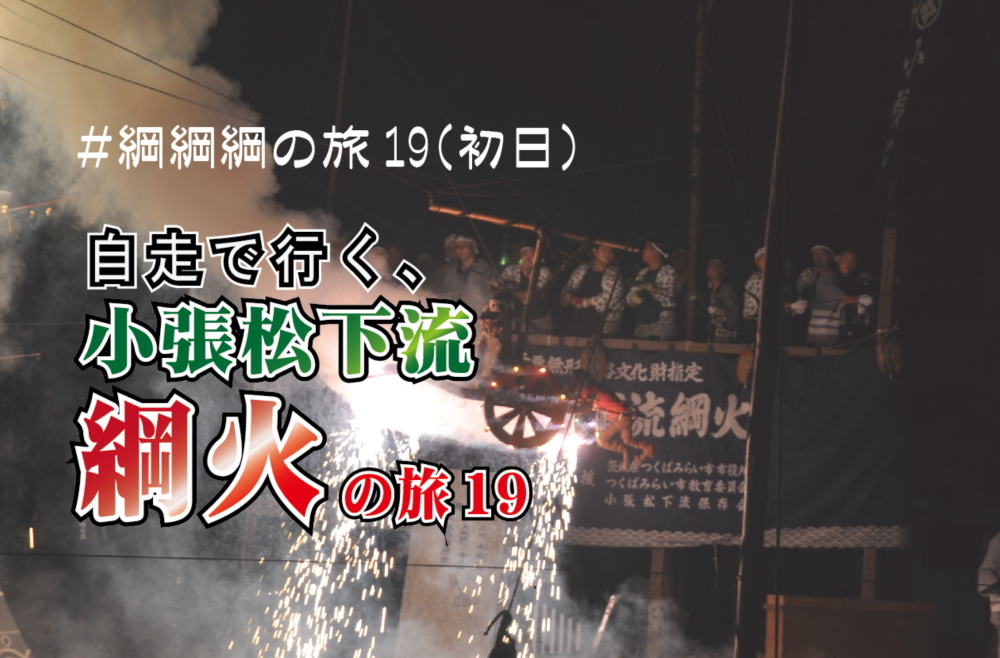

今日、平和30年(2018)08月26日は、高岡愛宕神社〔茨城県つくばみらい市高岡〕で高岡流綱火(つなび)が催される日です。一昨日(08月25日)は、同小張愛宕神社で綱火が催されました。

綱火が開始される19時まで時間があるので、有効に使いたい。

今日は輪行で地元駅から常磐線で藤代駅に入り、藤代駅から龍ヶ崎地区の旧水戸街道を散策し、その流れで綱火に訪問しようと計画しました。

自転車輪行で常磐線藤代駅に向かう

最寄り駅で自転車をばらし、輪行準備OK。

自宅最寄り駅で、輪行準備。

フェードイン!(輪行準備OK!)

乗換駅の我孫子駅ホーム 弥生軒(6号店)で冷やしうどんとからあげをいただきます。弥生軒の「冷やしそば、うどん」は夏季だけの限定メニュー。

我孫子駅 弥生軒 6号店

夏季限定メニュー:冷やしうどん+唐揚

常磐線に乗り込み、進行方向左手に日清食品の工場、カップヌードルの煙突が見えてくると、藤代駅です。

日清食品の工場 / 煙突がカップヌードルの意匠

下り常磐線、まもなく藤代駅というタイミングで進行方向左手に日清食品の工場があります。

常磐線 藤代駅下車

藤代駅。

藤代駅は以前、下車したことがあるようなのだが、記憶にない。以前の記録を調べると、泊崎大師堂(牛久沼)に訪問した際、この藤代駅からバスに乗車したようだ。自転車を組み立て、いざ出発。

常磐線 藤代駅 改札

藤代駅 北口

泊崎大師堂(牛久沼)

http://ibaraki-daisuki.main.jp/burari/2005/050628_02_tsukuba_hassaki_051014.htm

常磐線から見える、日清食品のカップヌードル煙突に訪問

まずは国道6号をいったん戻るような格好で、常磐線の車窓から見えた「日清食品の工場」を見に行く。

藤代駅北口で輪行解除。

国道6号を戻るように進みます。

日清食品 関東工場〔茨城県取手市清水〕

いつも常磐線の車窓から見ていた、カップヌードルをデザインした煙突です。

龍ケ崎市:龍ケ崎地区の旧水戸街道探訪

再び、藤代駅前に戻り、龍ケ崎地区の旧水戸街道の旅を始める。

1)熊野神社 → 八坂神社

宮和田は、旧水戸街道の「宮和田宿」が存在した場所です。旅人は、この熊野神社にお参りし、水戸を目指しました。

かつての熊野神社の敷地はもっと広かったようですが、幾度の河川改修などにより、敷地は創建時よりもはるかに狭くなったそうです。

境内にある「(小貝川決壊、水害に関する)記念碑」は、小貝川沿岸の暮らしの様子を語っています。

熊野神社〔茨城県取手市宮和田〕

同じ境内に、八坂神社もある。

あちらが熊野神社の拝殿のようだ。

熊野神社 拝殿

熊野神社の神輿

小貝川沿いを進み、橋を渡る。

2)小貝川を渡り、慈眼院 / 十一面観世音

県道208号で小貝川を渡ります。

小貝川沿いに慈眼院(じげんいん)。

清水山 慈眼院〔茨城県龍ケ崎市小通幸谷町〕

天慶年間(約1080年前)平貞盛は、父平国香の供養と人身安定策のひとつとして、観音堂を建立しました。本尊は、「十一面観世音菩薩」(市指定文化財)。その後、天正初期、新田義貞の死尊由良国繁は岡見氏供養のため、七観音・八薬師を建立修復し、由良の家老和田民部が奉行となり、清水山慈眼院と奉称しました。

慈眼院は当時は境内も広く、寺領も一町歩(100アール)余りあり、信者や参詣者など多くの者が訪れました。明治元年(1868)の神仏分離令で廃寺となり、その後、明治08年(1875)に村中の総意により若柴金龍寺の末寺として再興されました。

その後の河川の改修や水害などにより境内は縮小され、今に至ります。

3)常磐線踏切の小貝川氾濫の要石/建立の碑

慈眼院から牛久沼排水機場方面に向かうと、常磐線の踏切(竜ヶ崎街道踏切)を横断します。右手に牛久沼排水機場があり、すぐの線路沿いに「小貝川氾濫の要石/建立の碑」があります。

竜ヶ崎街道踏切の右手に牛久沼排水機場。

小貝川氾濫の要石/建立の碑

4)飯島つる子の碑

貧しかった龍ヶ崎の女性たちに裁縫を教えた

「飯嶋つる子之碑」〔茨城県龍ケ崎市小通幸谷町〕

龍ケ崎市内出身の飯嶋つる子(飯島つる子)は明治の中頃、飯島家に嫁ぎました。当時、人々の生活は貧しく、収入を得ることは困難でした。つる子は竜ヶ崎の女性たちに経済的自立が大切だと考え、裁縫を教えました。

5)水神神社

水神神社〔茨城県龍ケ崎市小通幸谷町〕

田園地帯の龍ケ崎地域では治水は重要でした。かつてこの地域に二つあったため池を守るために水神様祀ったものです。

6)香取神社

香取神社〔茨城県龍ケ崎市川原代町〕

香取市の香取神宮より分霊され創立されました。祭神は経津主神(ふつぬしのかみ)。

7)安楽寺

天台宗 安楽寺〔茨城県龍ケ崎市川原代町〕

天台宗・小野逢善寺〔稲敷市〕の末寺で恵雲山蓮華院、本尊は阿弥陀如来です。平貞盛が父国香の菩薩を弔い、民心を安定させるために安楽寺を建立しました。「文和02年(1353)」銘の鰐口(県指定文化財)を所蔵しています。

8)宝箧印塔 / 平国香 供養塔

宝篋印塔(ほうきょういんとう) / 平国香供養塔〔茨城県龍ケ崎市川原代町〕

この塔は古くからの平国香(平将門の叔父)の供養塔であると伝えられています。塔の所在地はもともと、安楽寺の境内にあったと言われています。

9)潮来街道 馴柴小入口交差点の道標

潮来街道 馴柴小入口の道。

潮来街道 馴柴小入口の道標。

潮来街道の「馴柴小入口」のT地路にある道標です。大小二つの碑があり、高さ約70センチの赤い小屋に納まっています。

【小さい碑】「左わかしは、水戸」「右りうかさき、なりた」「向 江戸」の文字が読み取れます。

もしこの碑が、当初の設置場所に存在し続けたとすると、水戸街道を進んできた旅人が若柴(わかしは)、水戸、龍ケ崎(りうかさき)、成田(なりた)へ進むための最初の分岐点であったとされます。

関東鉄道竜ヶ崎線

先ほどの「馴柴小道標」があった地点から北上する。

関東鉄道竜ヶ崎線を渡る。写真は佐貫駅方面を望む。

10)馴柴小学校 角の道標

馴柴小学校の北側の道を進む。

馴柴小学校の道標〔茨城県龍ケ崎市川崎町〕

かつての旧水戸街道を北上してきた際、この馴柴小学校のT地路で3方向に別れました。碑には「水戸十六里」「江戸十三里」「布川三里」と書かれています。

江戸時代まで、旧水戸街道では我孫子から利根川沿いを東へ進んで布佐まで出て、利根川を渡って布川、須藤堀、紅葉内の一里塚を北上し、この若柴宿に至る街道(布川道)と、取手宿、藤代宿を経て小貝川を渡る小通幸谷若柴宿に入る二つの道がありました。

その二つの街道の合流地点が、このT地路となります。

明治時代、さらに北側に牛久沼沿いを進むルートができ、「陸前浜街道」となりました。さらに国道6号が完成すると交通の流れは変わってしまい、若柴は宿場町としての機能を失っていきます。

持参してきていた、iPhone充電要のlightning cable が認識しなくなってしまった。ウエルシアで購入。

ウエルシアでLightning cableを購入。

旧水戸街道を、若柴宿方面へ進む。

若柴宿 の大阪

今来た道が大阪。ここから旧 若柴宿。

若柴の八坂神社。

若柴 八坂神社

神社内には、複数の神が祀られています。

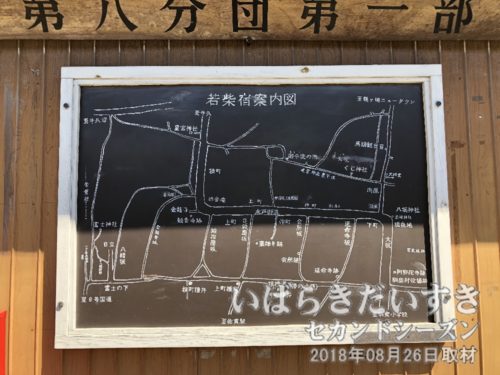

若柴宿の案内図が掲げられています。

境内には、たくさんの神が祀られています。

若柴宿の町並み

若柴宿通り。かつての建物は火災により少ない。

「弘法大師尊」の祠が多く目につく。

金竜寺(金龍寺)

曹洞宗 金竜寺 本堂〔茨城県龍ケ崎市若柴町〕

新田氏歴代の菩提寺。新田義貞の墓もあり、義貞の子孫、由良国繁が牛久移封となった際、上州から移されました。

ここで旧水戸街道の旅から脱線し、常磐線線路方面に向かいます。

一力長五郎の墓

若柴の富士の下出身の相撲取りでした。江戸大相撲の力士で、最高位は前頭筆頭でしたが、大関を倒すので「大物食い」と言われました。(1815-1859)

常磐線 富士の下踏切を渡る。

若柴の富士の下出身力士、一力長五郎の墓。

牛久市:牛久城址 / 小川芋銭

常磐線の車掌、東側に見える道を北上する。

常磐線沿線で飼われているやぎ。

やぎ。

常磐線沿いを進みます。メンテナンスが行き届いておらず、林道並みの険しさ。

沿線を北上すると、道が無くなるが北上。

馬内踏切で、常磐線を横断する。

馬内線路を渡り、大杉神社。

大杉神社〔茨城県牛久市遠山町〕

国道6号を横断し、牛久城址方面へ。

小川芋銭記念館

牛久沼の北東川沿いに登って行くと、カッパのイラストで有名な小川芋銭(おがわ・うせん)のアトリエ雲魚亭(小川芋銭記念館)があります。芋銭が晩年のころ、この雲魚亭を使用しました。

雲魚亭(小川芋銭記念館)は見学無料。館内撮影禁止。

雲魚亭〔茨城県牛久市城中町〕

牛久沼東方の山、牛久城跡(牛久城主 岡見氏)を上っていくと雲魚亭があります。日本画壇の巨匠、小川芋銭の晩年の住居兼アトリエ。

いたずら河童を縛り付けた「カッパ松」。

雲魚亭周辺は、公園のようになっている。

河童の碑

河童の碑〔茨城県牛久市城中町〕

この河童の碑は、芋銭没後の昭和27年(1952)に芋銭を敬慕する池田龍一らによって建立されました。

芋銭は13歳のときから牛込区に移っていた彰技堂で洋画の技術と、漫画の描き方を習得しました。26歳のとき、父の命で帰郷し、農業に従事しながら絵を描きます。『芋銭』の雅号を用いるのは、明治29年(1896)ころから。

芋銭が大正06年(1917)の第三回珊瑚会展に出品した「肉案」が評価され、横山大観より日本美術院の同人に推されます。

芋銭芸術は、河童百図、日本画、独自の画境・新南画、漫画・挿絵、俳誌表紙画、俳画など多岐にわたります。『牛里』の号をもって俳句を詠み、短歌もひねり、所の作品も数多い。河童の碑の側面に刻まれている七言漢詩「誰識古人画龍心」を作り、老荘思想にも深く傾倒していました。

観光アヤメ園〔茨城県牛久市城中町〕

三日月橋を渡り、泊崎(はっさき)方面へ向かう。

牛久市観光アヤメ園を通過し、稲荷川を三日月橋で渡ります。

つくば市:泊崎大師堂

泊崎までは、とても遠い。

牛久沼に入り組んだ先端、泊崎。

泊崎大師堂と牛久沼

牛久沼/谷田川沿いを舐めるように自転車を走らせ、茎崎橋を渡り南下すると、牛久沼の先端部分?、泊崎大師堂(はっさきだいしどう)〔茨城県つくば市泊崎〕です。

泊崎大師堂は数年前に建て替えられたそうです。大師堂周辺の木々が剪定され、牛久沼全体を眺めることができるようになりました。天気も良い。

泊崎大師堂〔茨城県つくば市泊崎〕

大師堂から、牛久沼を眺める。

茨城百景 牛久沼

茨城百景牛久沼の碑があるこの場所、泊崎大師堂。

10数年前に、路線バスでアクセスした思い出があります。

西矢田川沿いに「弘法の硯水」。

小貝川まで進むと、右手に筑波山。

つくばみらい市 新岡堰と間宮林蔵

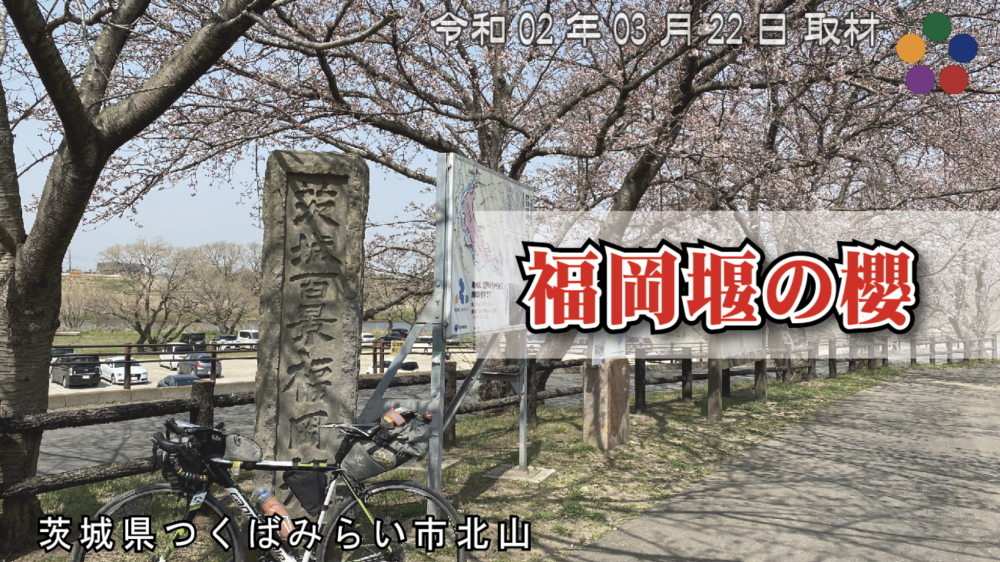

小貝川に進んでいくと大きな堰。新・岡堰です。

新・岡堰〔茨城県取手市岡〕

岡堰は過去に3度、作り変えられました。

関東三大堰のひとつである「岡堰」。寛永年間(1624-44)に関東郡代伊奈忠治が、小貝川と鬼怒川を分断する工事を行なう工程で建設されました。岡堰のほかに、旧谷和原村の「福岡堰」、龍ケ崎市の「豊田堰」があります。

新岡堰を望む。

昔、この「新・岡堰」にも来たなぁ。茨城百景 岡堰 の碑の場所へ記憶をたどって訪問すると、碑はありませんでした。以前と異なる、堤防の上に茨城百景碑は移されていました。

茨城百景岡堰は昔、角田屋酒店のところにありました。

あ!あの堤防上にある碑は!!

茨城百景 岡堰

ここからさらに小貝川をさかのぼり、間宮林蔵記念館。間宮林蔵記念館は、16時30分閉館。間に合いませんでした。。

間宮林蔵生家(記念館)と生前墓地

間宮林蔵記念館〔茨城県つくばみらい市上平柳〕

専称寺〔茨城県つくばみらい市上平柳〕

間宮林蔵記念館の先にある専称寺内には、間宮林蔵が生前建てたというお墓。

間宮林蔵先生が樺太に発つ前に建てた、生前墓地です。間宮林蔵先生は後に探検家、治水の名人として出世しますが、当時は農民。身分に見合った、それは小さなお墓です。 生前墓地を建てた当時、死を覚悟して樺太に発った間宮林蔵先生。 もし俺だったら、死をかけてまで実行できたであろうか。。

専称寺〔茨城県つくばみらい市上平柳〕

間宮林蔵が樺太に赴くに辺り、「生きて帰れぬかもしれない」と自ら建てた生前墓地。墓石の文字「間宮林蔵墓」も自ら揮毫したもの。

さてここから、高岡愛宕神社方面に一気に向かいます。

つくばみらい市役所伊奈庁舎と板橋不動尊

つくばみらい市市役所 伊奈庁舎〔茨城県つくばみらい市福田〕

板橋不動院〔茨城県つくばみらい市板橋〕

茨城百景 板橋不動尊と金村別雷神社

ファミリーマートで夕食

さらに進むと、ファミリーマート。時刻はまもなく18時。綱火が19時から始まり、終了すると21時くらいになってしまうから、ここで早めの夕食をいただきます。

ファミマ つくばみらい高岡店で夕食

空には変な雲がかかっています。

高岡愛宕神社

この道を行けば、高岡愛宕神社です。

バス停 高岡。

18時15分、高岡の愛宕神社に到着。愛宕神社周辺には出店が出ていて、お祭りっぽいです。(お祭りです)

高岡愛宕神社入り口には、出店が出ている。

「国指定重要無形民俗文化財」の看板。

お祭り仕様に飾られた引き車。

愛宕山祭禮協賛金の名簿(看板)

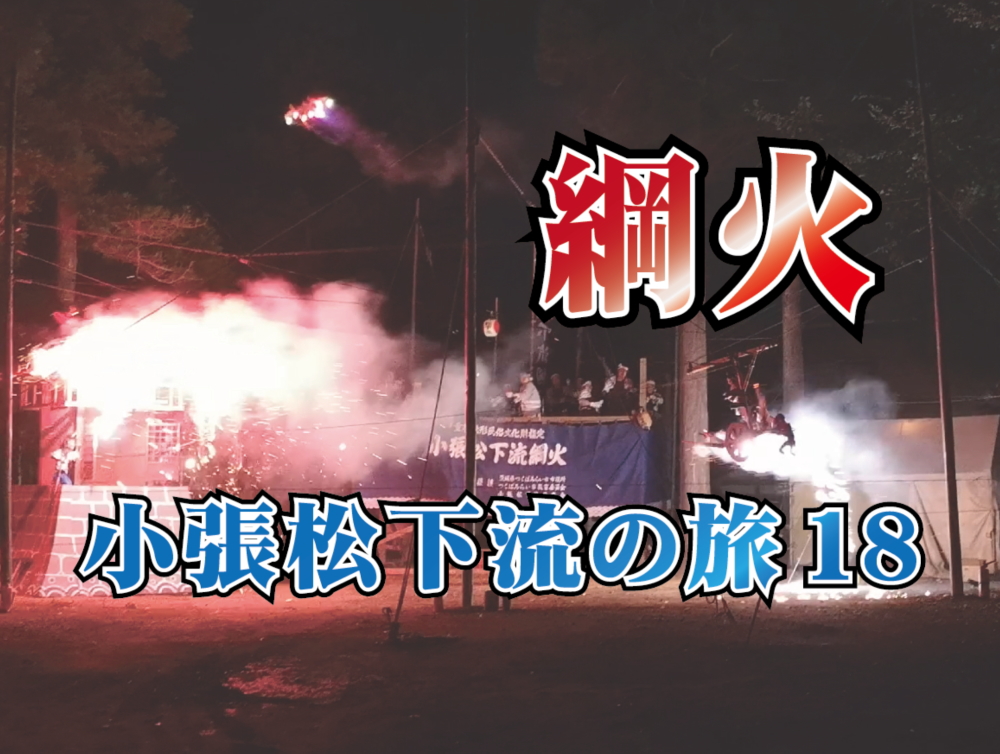

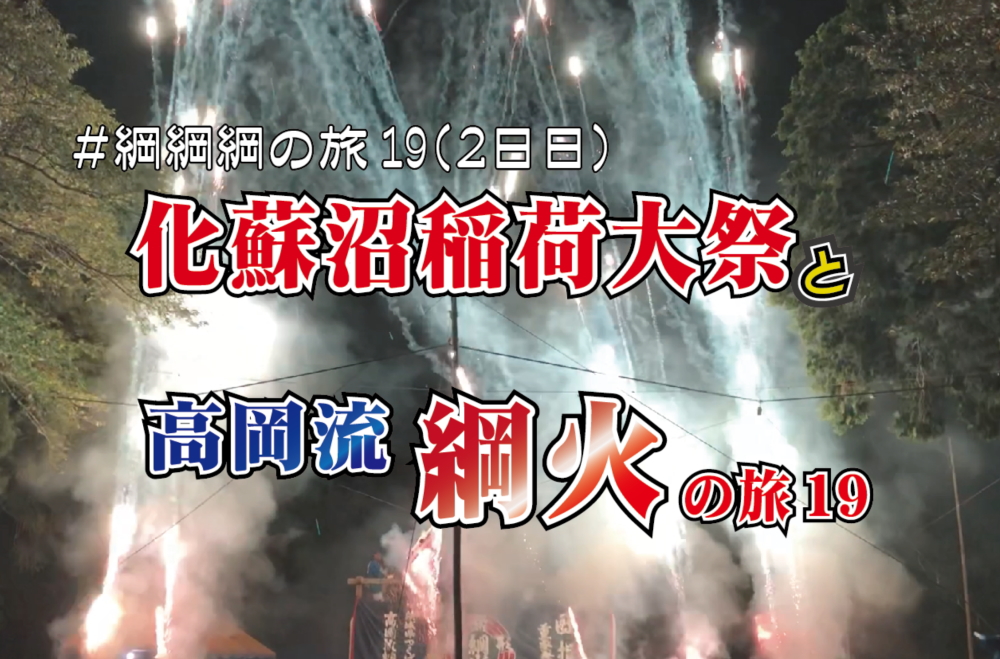

綱火 高岡流

乗ってきた自転車を草むらに隠し、綱火を観るための場所取りをします。

どうやら高岡の綱火は、いすやシートを持ってきて場所取りをして綱火を観るのが形式のようです。立って観ている人も多いけど、いすの比率も多い。

綱火が行われる会場では、場所取りが始まっています。

「危険 立入禁止」の看板。

高岡愛宕神社の拝殿には近づけない。

19時から奉納花火が始まります。氏子たちが火をもって愛宕神社にお参り(くりこみ?)する形となります。花火を使うので、立ち入り制限があるとの事。20分ほど。

氏子たちが花火を持ち、拝殿へ向かいます。

高岡愛宕神社拝殿前で、賑やかに花火を灯します。

その後、綱火が3幕。

・第一幕 二六三番叟。 にろくさんばそう。

・第二幕 高岡丸之清遊。 たかおかまるのせいゆう。

※高岡丸之舟遊 たかおかまるのふなあそび と放送では言っていた

・第三幕 浦島龍宮入海辺花園。 うらしまりゅうぐういりうみべのはなぞの。

高岡流綱火 第一幕 二六三番叟

第二幕 高岡丸之清遊

第三幕 浦島龍宮入海辺花園

事前にマイクアナウンスで全体の流れを説明しているのは、良いと思いました。

・氏子たちによる繰り込み

【動画 08:21】第一幕 二六三番叟(にろくさんばそう)

【動画 08:38】第二幕 高岡丸之清遊(たかおかまるのせいゆう)

※高岡丸之舟遊 たかおかまるのふなあそび と放送では言っていた

【動画 07:52】第三幕 浦島龍宮入海辺花園(うらしまりゅうぐういりうみべのはなぞの)

演目前に行なわれる横綱火は、大変調子が良かった。

20:40には終了。一昨日の「小張松下流の綱火」より、進行のテンポが速かった事になります。

20:50 茂みの中から自転車を回収し、愛宕神社を出発。

自転車を回収。祭りのあと。

この拝殿前で、花火を灯していました。

台車でお祭りの荷を回収します。

それでは、高岡愛宕神社を出発します。

遠くで雷が鳴っている。

从高冈爱宕神社骑自行车去筑波未来站之间,一直打雷了。很可怕😖。

高岡愛宕神社から自転車でみらい平駅までの間、ずっと落雷でした。こわ〜😖。#綱火高岡流の旅18 pic.twitter.com/UOl117fKSO

— 中国語と日本語でつぶやきます (@koujinn_t) August 26, 2018

TXみらい平駅から輪行で帰ります

TXみらい平駅でフェードイン!(輪行準備完了!)

つくばエクスプレスみらい平駅から輪行で帰ります。

本日走ったロードバイクの軌跡

常磐線藤代駅から、高岡流綱火の愛宕神社まで。