茨城百景 弘道館と水戸城址

茨城百景_弘道館と水戸城址

| 茨城百景 名称 | 弘道館と水戸城址 |

| 読み方 | こうどうかんとみとじょうし |

| 包含風景 | |

| 地域 | 茨城県水戸市三の丸 |

| 碑の現存 | |

| 実際の碑への記載 | 弘道館と水戸城址 |

| 説明 | |

| 関連リンク | ・弘道館 孔子廟が公開される ・八掛堂じゃなくて八卦堂~東日本大震災で被災し修復された弘道館記碑 ・【東日本大震災】茨城も被災地です!~水戸京成ホテルのタイルを見て思うこと 190309 |

| 注釈 | |

| 弘道館と水戸城跡 |

茨城百景 弘道館と水戸城址

茨城百景 弘道館

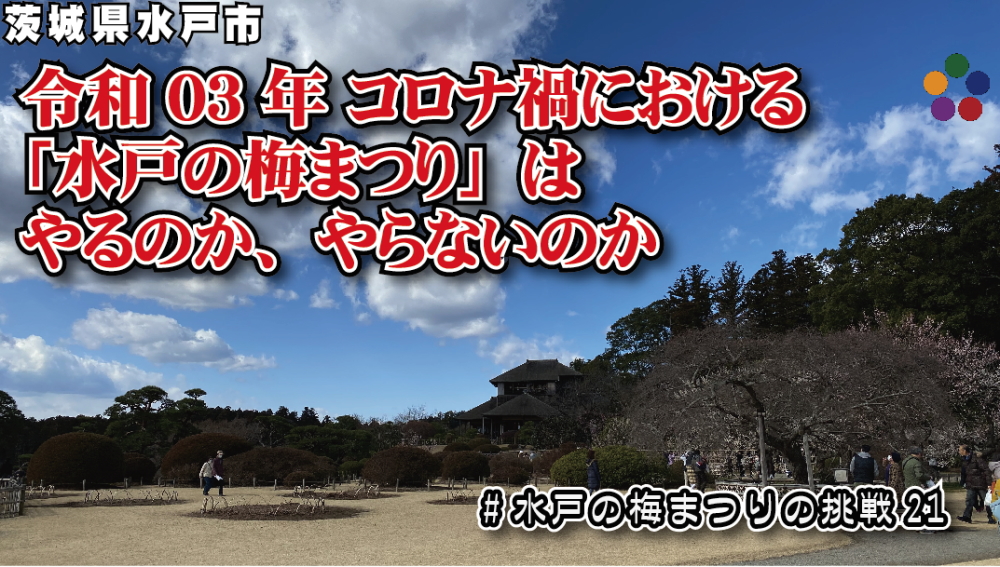

常磐線 水戸駅 北口から北へ歩いて約500mのところに国特別史跡 弘道館 〔茨城県水戸市三の丸〕はあります。

弘道館は水戸九代藩主徳川斉昭(烈公)公が藤田東湖先生や相沢正志先生らの意見を用いて創設された藩校で、天保11年(1840)08月に竣工、仮開館した後、安政04年(1857)に本開館しました。弘道館では藩士の子弟が文武両面から学び、多くの人材が輩出されました。

弘道館(正庁)

水戸九代藩主徳川斉昭公により創設された藩校。文武両道の元、多くの藩士を排出。尊皇攘夷。

弘道館 正門 ー 梅まつりの時期に一般開放(開門)

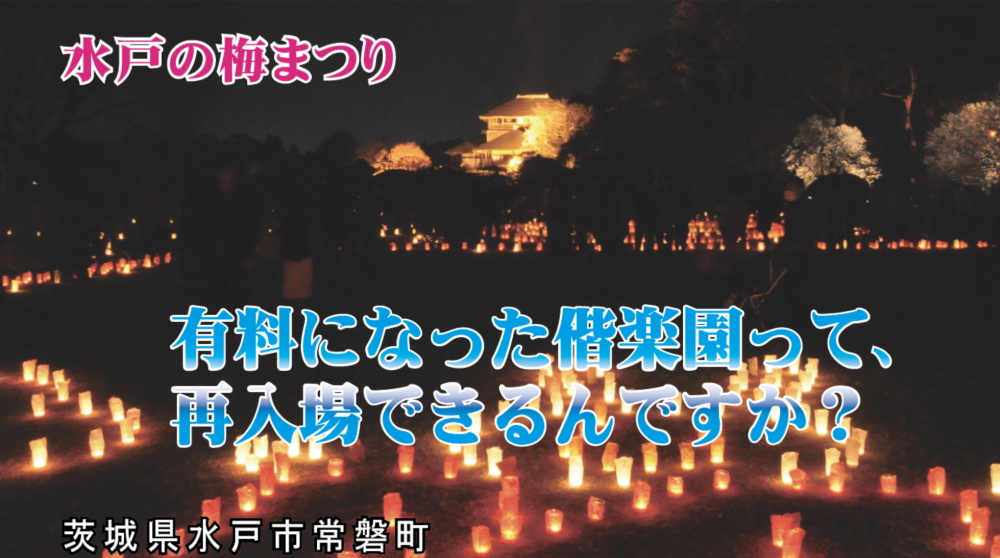

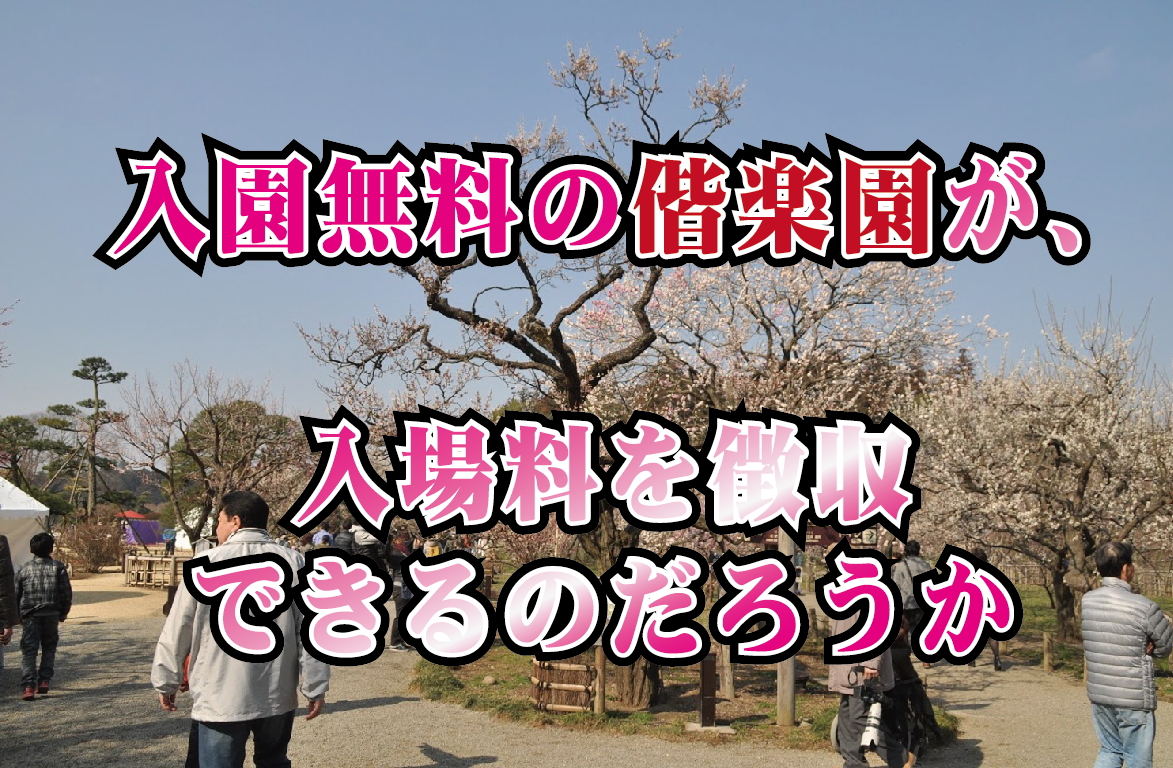

弘道館正門はこれまで、皇族方がご利用される場合のみ解放される特別な門でした。弘道館正門は2005年03月に補修工事が完了しました。工事の完了を記念し、水戸の梅まつりのタイミングでおよそ20年ぶりに一般開放。以来、梅まつりの時期のみ、一般開放(門自体が開かれる事であり、入館料は別途必要)が行なわれています。弘道館の入館は有料となっています。

弘道館 正門

通常は右手奥にある通用門から出入りします。正門は皇族方のみに利用されていました。2005年に正門の補修修理が完了した後、梅まつりの時期にのみ、一般開放(開門)されるようになりました。

弘道館敷地に広がる文化財

弘道館は本館(正庁/国指定重要文化財)の他、至善堂(しぜんどう/国指定重要文化財)、武術の試験などが行なわれた対試場(たいしじょう)、正庁から見て裏手に位置する孔子廟(こうしびょう)、学生警鐘(がくせいけいしょう)、鹿島神社、八卦堂(はっけどう)などがあります。

至善堂

弘道館で開校当時から残る国特別史跡。左手の広場が対試場となり、武術の試験などが行なわれました。

孔子廟(こうしびょう)

孔子の教え(教義)を守らせるために作られた廟。昭和20年の戦災により消失し、昭和45年に再建。

学生警鐘(がくせいけいしょう)

弘道館の学生に、時を知らせるために作られた鐘。

鹿島神社

安政4年(1857)05月に創建。祭神は武甕槌大神(たけみかつちのおおみかみ)で剣の神、武道の神として崇められています。

八卦堂

弘道館の教育の基本を示した「弘道館記碑」が納められています。

被災した弘道館 / 正庁

被災崩壊した弘道館正庁

東日本大震災(2011)の翌年2012年に訪問。まだこの時は修繕前で、弘道館の敷地内への入館は制限がありました。

茨城百景 水戸城址

水戸城址 空堀跡 / 水郡線

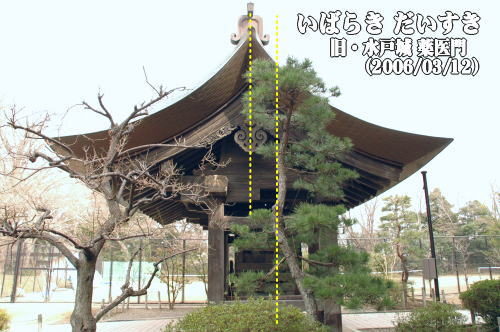

水戸城址 薬医門

水戸城跡 薬医門

水戸城の史跡として唯一残る薬医門。側面から見た際に、柱の位置がシンメトリーでは無く、せり出す形となる。これが正面から門を見た場合、重厚感となったため、この時代の建築様式として重宝されました。

水戸城址 大手門 復元整備工事 〔平成29年~令和02年〕

明治時代の廃藩置県により廃城となった水戸城址には、長らく「大手門」がありませんでした。「明治維新150年記念」において「大手門」の復元整備工事が行われました。

大手門の整備工事期間中、本茨城百景碑は行方不明になっています。(令和元年12月30日現在)