水海道祇園祭を取材しに、初めて関東鉄道常総線に乗車しました。このところ、茨城県内のローカル線に初乗車しまくっています。

水海道駅からの「水海道祇園祭」の取材は、ローカルのお祭りを知るきっかけともなった旅でした。

どこで水海道祇園祭が行なわれているのか分からない

13時40分。

取手駅から関東鉄道常総線に乗り、いきおい良く水海道駅を出ましたが、さて、どこに行けばよいのでしょう~(TT)。

関東鉄道常総線 水海道駅

駅舎の見た目は、新しいつくりです。

関東鉄道常総線 水海道駅前ロータリー

水海道駅前のロータリーは大変大きい。

駅周辺のお店などに、「水海道祇園祭のポスター」が張られていますが、どこで水海道祇園祭が行なわれているか?などといった情報が非常に少ないのです・・・。時間はお昼をちょっと回ったばかり。お囃子も聞こえてきません・・・。目の前が商店街のようだったので、この道を進んでいくことにしました。

祭りの雰囲気が高まる

しばらく進んでいくと、提灯で飾られた建物が現れました。

どうやら、この近辺で祇園祭が行なわれるようです(^^)v。

提灯が飾られている

お祭りの雰囲気が出てきました。

法被(はっぴ)を着た男たち

お祭りはこちらで行なわれているようです。

カスミストアや諏訪神社がある、商店街の大通りに出ました。

いたるところに、御神輿や提灯があり、お祭りムードが高まってきます(^^)。

商店街通りに出た

出店の準備が始まっている大通りに出ました。宝町商店街というようです。

諏訪神社

お祭りのため、神社内も飾り立てられています。

「御城」の提灯のある神輿

カスミの敷地内に置かれている神輿。「御城」は“みじょう”と読むのかしら?

こちらも「御城」の提灯

水海道に「御城」という地名があるようなので、その地域の御神輿なのでしょう。

水海道の街中を歩き、水海道PLAZA(みつかいどうプラザ)の中にマクドナルを見つけます。少し遅めの昼食をいただくことにします。

水海道プラザ(みつかいどうぷらざ)

お昼時なので、店内のマクドナルドへ向かいます。

ドナルドの背中

ドナルド・マクドナルドの背中なんて、初めて見ました・・・(^^;)。

水海道PLAZAの前の通りには「大神會」の神輿と、「燈水會」の神輿。

どちらも水海道の地名には含まれていない神輿です。どこかの集まりによる神輿なのでしょうか・・・(´・ω・`)?

「大神會」の神輿

「燈水會」の神輿

祭り本部のない祭り

辺りをうろうろ歩いているのですが、今まで私が体験した祭りとはちょっと異なるようです。何が異なるかというと、「祭り本部」なるものが無いこと。

今まで訪問した、土浦八坂神社祇園祭やうしくかっぱ祭り、土浦キララまつり、まつりつくばなどでは、祭りの全体を取り仕切る「祭り本部」があり、そこでパンフレットを配ったり、うちわを配ったり、会場の案内をしたりして、祭りを管理していました。

宝町商店街通りにもどる

着々とお祭りの準備が進められています。出店もだんだんと、形づいてきました。

車両進入禁止

お祭りストリートは、車両進入禁止となります。

しかし、この水海道市祇園祭では「祭り本部」が見つからないのです・・・(´・ω・`)。

近くにいた初老の警備の方に伺いました。

話をしていて、まったく埒が明かなかったので「分かりました。もういいです。ありがとうございます」と言って、その場を離れました。

これだから茨城はイヤなんです・・・。自分本位って言うか、外から来た客(観光客)をもてなすと言う心遣いが無い。あやうくケンカしそうになったので、辺りを歩き一息入れます・・・(▼▼メ)ガウー。

水海道祇園祭の主役:水海道の山車や神輿

「淵頭御囃子會」の山車

諏訪神社の方に山車を回転させ、お囃子を披露しています。

山車の後ろ側

淵頭若連のパネルが設置されています。

山車の台車部分

木組みの台車。ここ最近に造られた感じがします。車輪(ワッパ)は転用でしょうか。

山車からはお囃子が聞こえてきます。

このお囃子、特別な名前があるのか聞いてみたところ、「神田囃子」とのこと。

別の山車に乗っていた方にも聞いてみたら、「神田囃子」との回答をいただきました。どうやらこの祭りでは、一般的に神田囃子が利用されていることが判明しました。

「橋本町」の子ども神輿

諏訪神社の方からカスミの駐車場へ入っていきます。

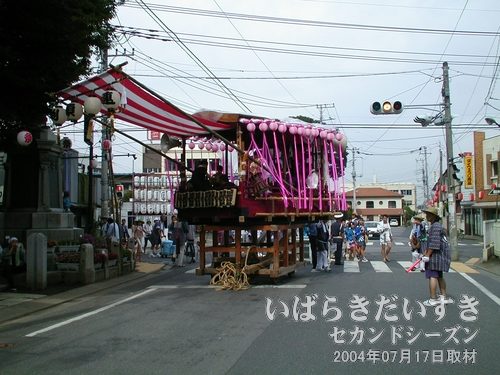

「橋本町」の山車

現代風なつくりの山車。車輪が車のタイヤです。

「宝町」の山車

山車全体の高さが高いですね-。舞台の位置も高いです。

「宝町」の子供神輿

神輿を練っていて、技術があります。

「橋本町」の子ども神輿

担ぎ方が淡白な感じがします・・・。

「元町」の子ども神輿

これから出発するところでしょうか。

「栄町」の子ども神輿

こちらもこれから出発かしら。

天狗様(猿田彦) 登場

年番町である「本町」の神輿の先頭を天狗様が歩きます。この手のお祭りで、天狗様を見たのは初めてです~(@@)。

「本町」の神輿も続く

この後、神輿が馬(台座)に置かれ、三本締め。

「本町」の神輿

よく作り込まれていますな~(^^)。

「天満町」の子ども神輿

「天満町」の山車

地方の街づくりの難しさ

どこの地方でもそうですが、「駅」というのが街づくりの中心とはなりえなくなってきています。ここ水海道の商店街でもすでに廃墟と化した店舗があったりします。

「カシワヤ薬局」

木造家屋に看板建築を施しています。こちらは元気に営業中です!

イワサキ靴店

すでに廃墟となっているお店。。味わいがあると言えばあるのですが。。

千姫(せんひめ)で町おこし

水海道祇園祭会場の、いたるところで「千姫(せんひめ)」の文字が目立ちます。

「千姫」の旗

徳川家康の孫娘ですか~。

街のシンボルにもしているようで、“姫”と言うからには“お姫様”のことだと想像がつきます。ドリンクを販売しているところでポカリスエットを購入時に、「千姫ってなんですか?」って質問をしました。

すると、「千姫とは徳川家康の孫娘で、ここ水海道市は千姫のゆかりの地です」と丁寧な回答をいただきました。ふーむ(´-ω-`)、水海道は、いろいろと歴史のある街なのですな~。

炎天下の中、水分をこまめに補給しながら、水海道市祇園祭を取材します。

金魚すくい

お祭りの定番、金魚すくいなどの出店も出ています。

「ちょいちょいちょいちょい」で入ってくる神輿

「常将會」の神輿

先頭に提灯を持った2人が入ってきて、その後に神輿が続きます。

神輿が入ってくる

「ちょいちょいちょいちょい」というかけ声を使い、神輿のタイミングを取っています。

神輿を担いでいるときにかける掛け声。

ここ水海道では「ちょいちょいちょいちょい」という掛け声が目立ちます。

「神輿のバランスをとるために用いている」とのことです。

本格さを出す神輿

「鬼道」の提灯に続く神輿

先頭に2人、その後ろに4人。その後ろに神輿が続きます。本格的な入場です。

水海道祇園祭はこれからですが・・・

今宵は大島に行きます。23時の夜船に乗るため、22時には竹芝桟橋に行かなくてはなりません。持ち合わせのお金が無いので、お金を下ろすためATMを探すことにしました。

水海道駅前まで行きましたが、銀行(ATM)は見つかりません。

そのときに、バスターミナルに「東京駅行き(上野駅経由)」を見つけてしまいました。

現在の時刻は17時50分近く。

駅のコインロッカーに預けてあった大きい荷物を回収し、高速バスに乗り込みました。

東京行き 高速バスの車窓から

水海道祇園祭会場を眺めます。来年はきちんと取材をしたいな~。

本当であれば、もっと「水海道市祇園祭」を取材したいところです。

しかし、今回の取材はここまで。

バスの中から、これから賑わっていくであろう、水海道祇園祭会場を眺め、東京駅に向かいました。バスはおよそ2時間の旅路だそうです。

【 茨城の一般人への対応の厳しさを体感 】

この「水海道祇園祭2004」をリメイクするにあたり、初老の警備の方とのやりとりを、どのように“今風”に書き直すかを考えていました。しかし、あえて今風にマイルドに書き直すことなく、当時のありのままのやりとりを記載することにしました。

ワタクシ自身に「ローカルな地域のお祭りのあり方」の知識がなかったことが良くなかったのでしょう。また、一般の警備をしている人に、多くの情報を求めようとしたことも良くなかったのでしょう。

しかし、やりとりで人を捕まえて「おたく」とか、「あんた」とか言い放つ人って、なかなかいませんよね。茨城以外の地域にも行くことが多くなっておりましたが、他人に向かってこういう態度をする、というのが良くも悪くも「茨城風」だな、って思ってしまいます。

もちろん取材していく中で、茨城県内のいろいろな方とお話しすることが多く、ほとんどが一般的な対応をしてくださいますが、まれにこういう「殿様口調?」みたいな人に出会います。

『茨城の魅力が最下位の47位』、みたいな番組がたまにありますけど、こういう「殿様対応」な部分も「最下位」になる要因なのかな?って思います。

でも、茨城は魅力たっぷり。

この後の、『Re:ぶらり茨城』や『ぶらり茨城 2nd.』で表現していきたいと思っています。

このページは、2004年07月17日に取材した内容に基づき、2004年11月07日に書かれています。本文は当時の原稿を加筆修正している関係で、初出典時と写真や表現が異なる場合がございます。